東京都目黒区の寺社巡り、一応最後となります。今回は、目黒区最古の神社であり、目黒の総鎮守である「大鳥神社」です。目黒不動尊の真北にあり、目黒通りと山手通りの「大鳥神社交差点」に面しておりJR目黒駅からも近い位置にあります。

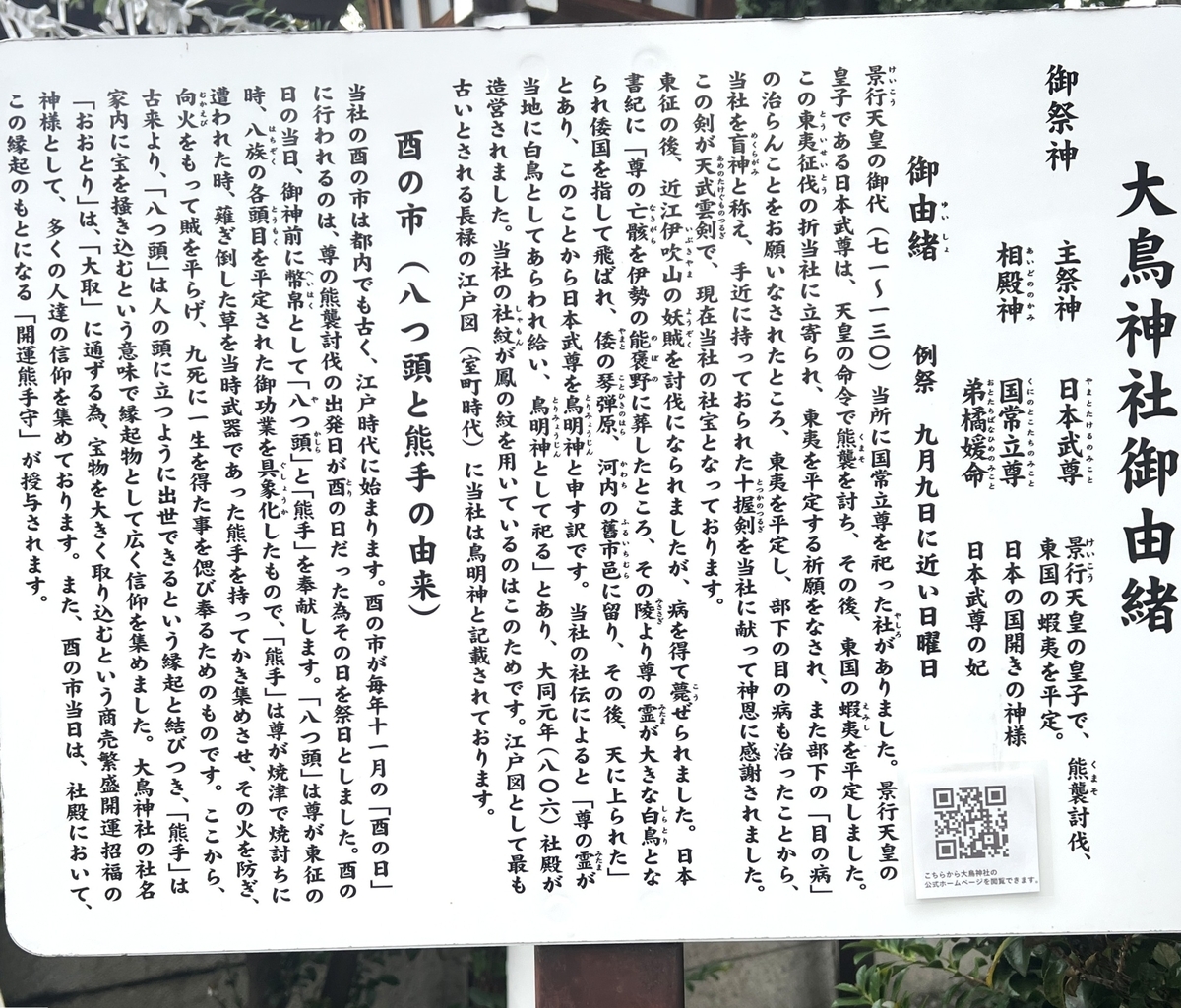

大鳥神社の由緒

景行天皇の御代(71~130年)、当所に国常立尊を祀った社がありました。日本武尊は景行天皇の皇子であり、天皇の命令で熊襲を討ち、その後に東国の蝦夷を平定しました。

この東夷平定の折、大鳥神社に立ち寄られ、東夷を平定する祈願し、また部下の「目の病」の治癒を祈願されたところ、首尾よく東夷を平定し、部下の目の病も治りました。

そこで、大鳥神社を盲神と称え手近に持って居られた十握剣を大鳥神社に奉り、神恩に感謝されました。この剣を天武雲剣(あめのたけぐものつるぎ)で、大鳥神社の社宝となっています。

大鳥神社の社伝によると、「尊の霊が当地に白鳥としてあらわれ給い、鳥明神として祀る」とあり、大同元年(806)には社殿が造営されました。大鳥神社の社紋が、鳳凰の紋を用いているのはこのためです。日本武尊の祈願成就の由緒により、目黒の祈願所と云われます。

境内の説明書き

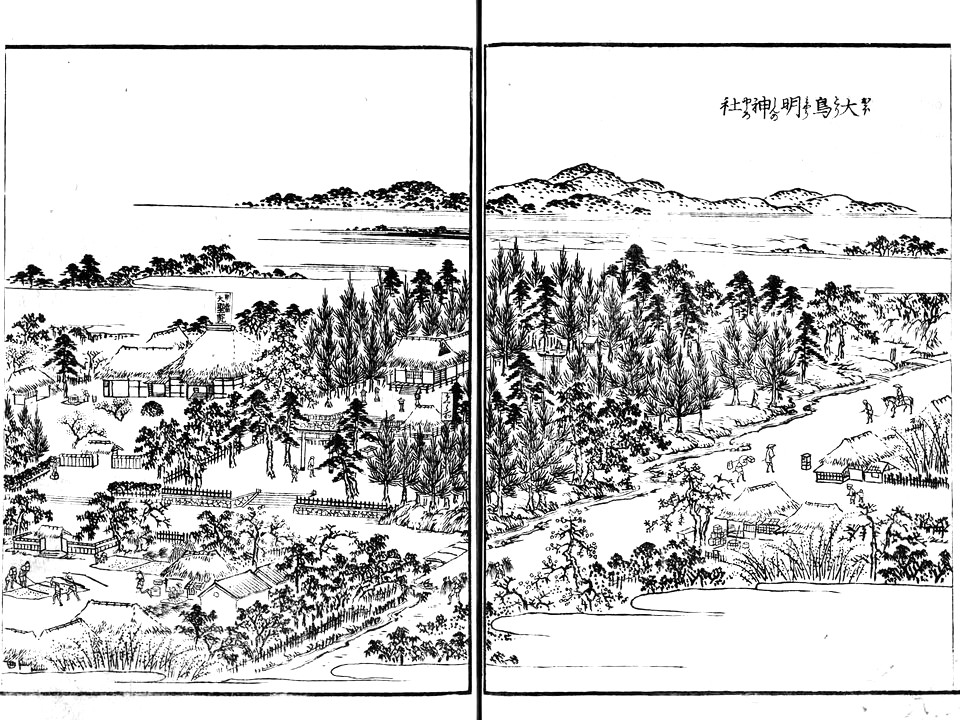

江戸名所図会に描かれた大鳥神社

大鳥神社は、江戸名所図会にも描かれています。図会の中央が 大鳥明神社(おおとりみょうじんのやしろ)で、その左が旧別当寺の「大聖院」です。

現在の大聖院は、大鳥神社に来る途中の山手通り沿いにあります。扁額は山号の松輝山が書かれています。

鳥居から境内へ

目黒大鳥神社の鳥居は、山手通りに面しています。

一揖して鳥居を潜り境内へ。正面真っ直ぐ行くと社殿です。

左手に手水舎です。手水鉢には鳳凰の社紋。

参道の右手は神楽殿です。例大祭になると古くから伝わる太々神楽「剣の舞」が奉納されます。

参道を進むと阿吽の狛犬です。大正5年(1916)に奉納されたもの。

社殿

拝殿です。昭和36年(1961)に再建されたもので、茶色を基調とした美しい建物です。

拝殿の扁額には「大鳥宮」、賽銭箱に金の鳳凰の社紋です。

拝殿の左右には、消防団により奉納された長提灯(江戸消防第二八區)と八咫烏の提灯。

拝殿を振り返る光景です。鳥居の向こうは山手通り。

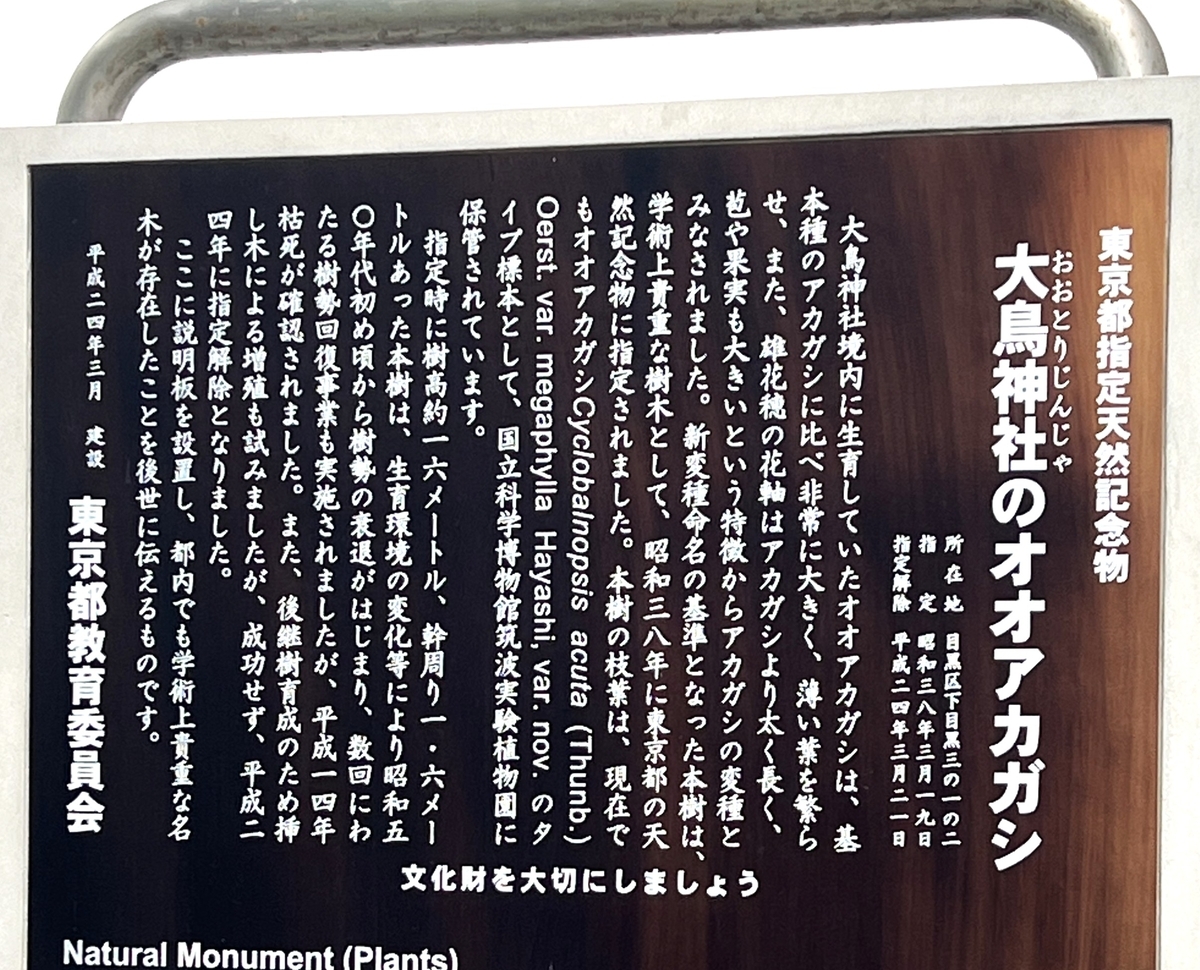

オオアカガシの石碑、切支丹灯篭

境内の右側の一画に石造物が並んでいます。

かつて境内に生育していた天然記念物オオアカガシの石碑とその説明書きがあります。

学術上貴重な樹木として「オオアカガシ」の立派な御神木がありました。しかし、平成12年(2000)頃から枯死が確認され、名木が存在したことを記念した石碑です。

その横には珍しい「切支丹燈籠」があります。

灯籠の下部に刻まれた像には足の表現がなく、イエス像を仏像形式に偽装した珍しい型の織部灯篭です。

またその傍に駒型の石碑があります。線刻された多数の仏像の絵がありますが、説明書きが無くなぜこの神社にあるのか不明です。

北鳥居

先ほどの石碑の社殿寄りに北鳥居があります。北鳥居は目黒通りに面し安政三年(1856)のものが現存しています。

この鳥居の前にある木が、「アカガシ」の大木のようです。見応えのある木です。

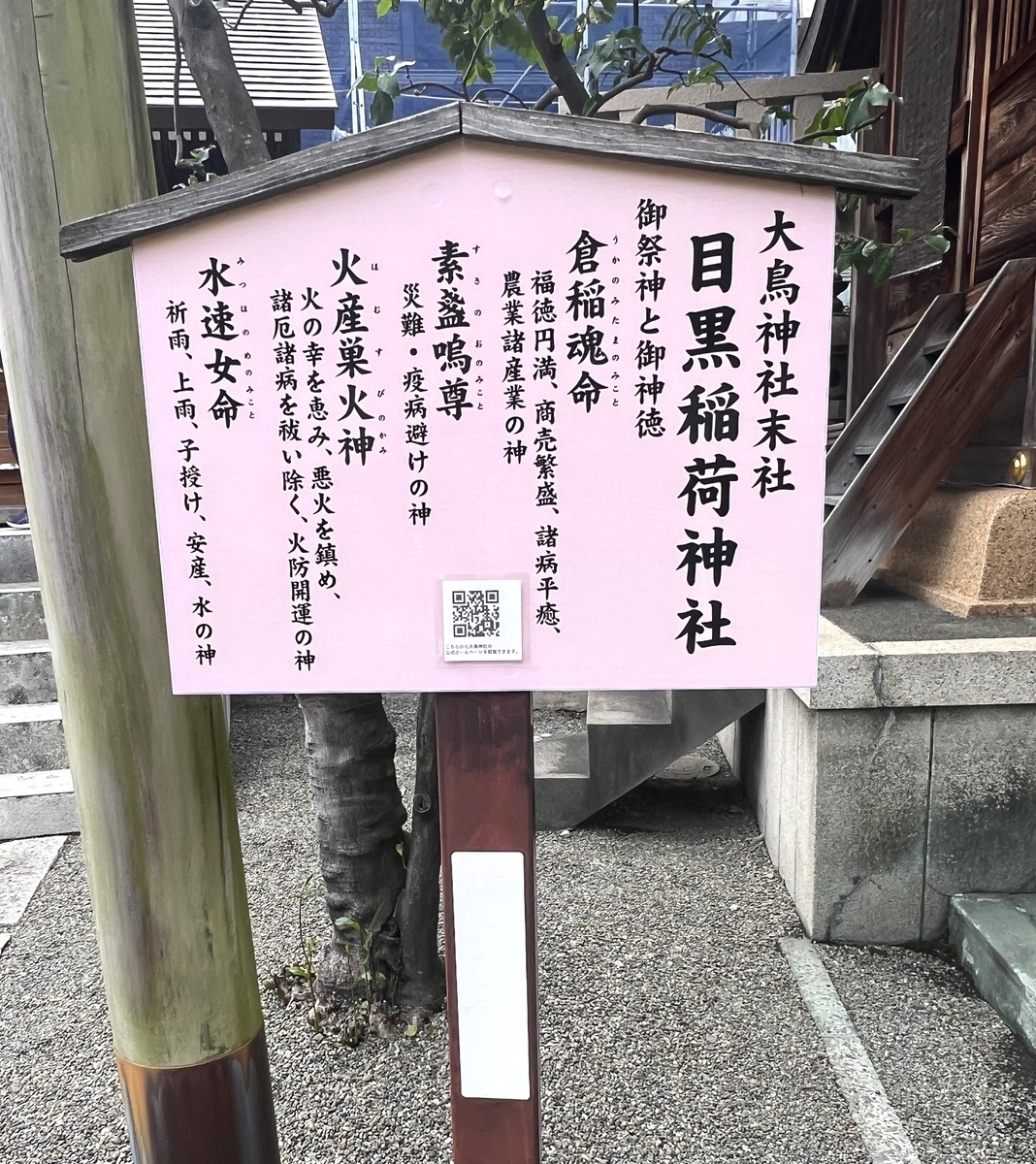

社殿の左手奥が、境内社の「目黒稲荷神社」です。

境内社はこの一社のみです。倉稲魂尊他、4柱の神が祀られています。

庚申塔などの石塔

目黒稲荷神社の横奥に庚申塔などの石塔が並んでいます。この中に庚申塔は4基あり、どれも江戸時代前期から中期にかけてのものです。

真ん中の注連縄(しめなわ)のある自然石型の石碑は、「神楽塚」です。酉の市に神楽「熊手の舞」が奉納されるとの説明書きもあります。

神楽塚の左側にある3石塔。一番右に小さな三猿のみの駒型庚申塔があります。造立年は延宝3年(1675)。

神楽塚の右側にある3石塔はやや大型の庚申塔です。一番右の庚申塔は唐破風笠付角柱型で青面金剛と三猿が彫られています。

右から二番目の庚申塔は、駒型の青面金剛像、三猿。造立年は宝永元年(1704)。

右から3番目が最大の庚申塔です。同じ青面金剛像、三猿。造立は一番右と同じで元禄元年(1688)。

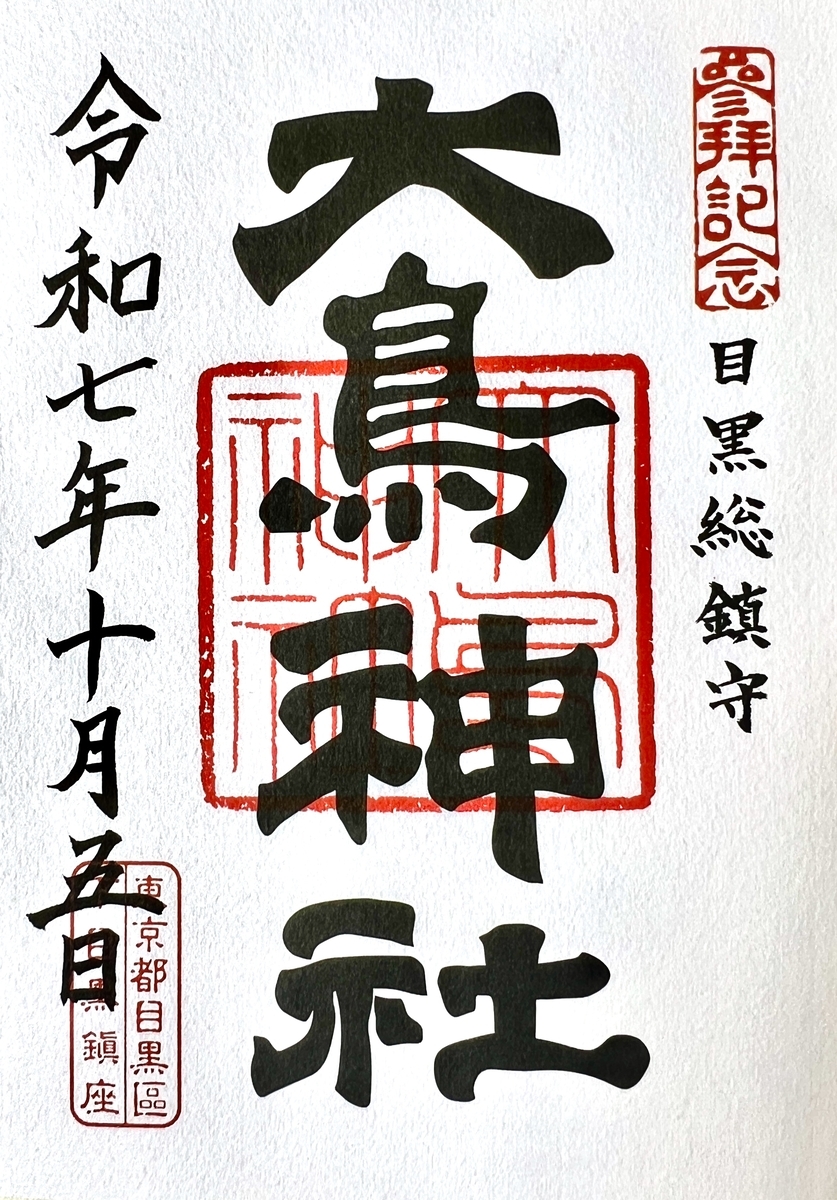

最後に御朱印です。境内の右手奥が社務所です。御朱印は授与所にて戴きました。

おわりに

大鳥神社は、山手通りと目黒通りという交通量の多い角の位置にあり、そのせいか参拝者も多いのですが、大木に包まれ静かな神社でした。

落ち着いた茶色の基調の社殿、イチョウ、アカガシ、スダジイの大木の見事さなどの見所がありました。他にもかつて境内に生育していた天然記念物オオアカガシの石碑、イエス像を仏像形式に偽装した織部行燈は、なかなか見られない珍しいものでした。

また、社殿の左側に並んだ7基の石塔。真ん中に神楽塚を配し、酉の市に祭典で神楽「熊手の舞」が奉納されるようです。また4基の庚申塔があり地域から集められたものと思われ、目黒の信仰の歴史が伺えます。

最後に日本武尊が奉納した天武雲剣(あめのたけぐものつるぎ)が、大鳥神社の社宝となっていますが、願わくば公開の際、拝見したいものです。

目黒界隈の寺社散策は一応今回で最後となりますが、大鳥神社を後にし、目黒川を眺めつつ駅に向かい帰路につきました。

以上